Wichtige Marksteine

Reformierte im Spiegel der Zeit

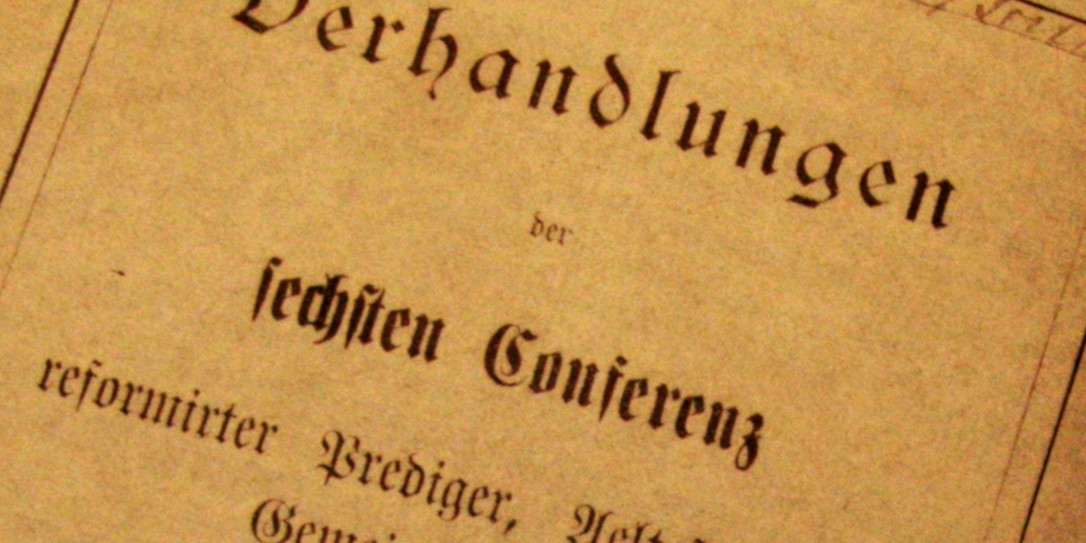

Geschichte des Reformierten Bunds

Geschichte der Gemeinden

Geschichte der Regionen

Geschichte der Kirchen

Biografien A bis Z

(1528–1572)

Jeanne d´Albret (1528–1572) war die bedeutendste Frau in der Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert. Besonders in ihrem Witwenstand, in den letzten zehn Jahren ihres Lebens, baute sie eine reformierte Kirche in Béarn auf und war das politische Oberhaupt der Hugenotten im dritten Religionskrieg (1568–1570). Nach 1570 versuchte sie, die Reformierten zu schützen und ihnen einen gesicherten Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Sie handelte für die Hugenotten den Friedensschluss von St. Germain 1570 aus, und durch die Heirat ihres Sohnes Heinrich (später Heinrich IV. von Frankreich) mit Margarete von Valois, Schwester des Königs Karl IX. von Frankreich, strebte sie eine enge Verbindung von Hugenotten und Katholiken an.

Keine andere Frau hatte eine solche Machtposition unter den Hugenotten in Frankreich inne. Sie war respektiert und gefürchtet in Rom und Madrid, alliiert mit Elizabeth von England und befreundet mit Katharina von Medici – keine unkomplizierte Freundschaft zwischen zwei starke Frauen.

Sie sorgte dafür, dass ihre Kinder – Heinrich und Katharina – im reformierten Glauben erzogen wurden. Jahrelang kämpfte Heinrich als Anführer der Hugenotten und von einer Machtbasis in Südfrankreich aus um die französische Krone, bis er 1589 König von Frankreich wurde und schließlich 1593 zum katholischen Glauben übertrat, um das Land zu befrieden.

Jeanne d´Albret war nicht nur Mutter ihres berühmten Sohnes, sie war auch selbst eine machtvolle Frau in Frankreich, da ihre Position als Anführerin der Hugenotten ihr einen Einfluss weit über die Grenzen ihres kleinen Königreiches zusicherte.

Jugend und Ehe (1528-1555)

Jeanne d´Albret wurde am 7. November 1528 auf dem Schloss Blois von Margarete und Heinrich II. von Navarra geboren. Ihre Mutter wusste angeblich, dass sie eine Tochter gebären würde, ihr sehnlichster Wunsch war freilich nach einem Sohn. Jeanne blieb das einzige Kind aus dieser Ehe, Margarete von Navarra gebar zwar kurz danach einen Sohn, der als Kleinkind starb, und alle übrigen Hoffnungen auf Schwangerschaften zerschlugen sich.

Die kleine Prinzessin konnte von ihrem Vater das Königreich Navarra erben, weil dort das salische Gesetz, das in Frankreich weibliche Thronerben verbot, nicht gültig war. Außerdem war das vicomté Béarn selbständig. Deswegen waren die zwei Großmächte Spanien und Frankreich zutiefst an diesen Grenzregionen interessiert. Frankreich wollte seine Südgrenze verteidigen, und Spanien beide Seiten der Pyrenäen besitzen, um in Frankreich einfallen zu können. Zudem war die väterliche Familie von Albret Großgrundbesitzer in Südwestfrankreich und damit Vasall des französischen Königs. Das frühere Aquitanien hatte mehrere hundert Jahre der englischen Krone gehört und war spät von England aufgegeben worden. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet meistens als Guyenne bezeichnet.

In ihren jungen Jahren wuchs Jeanne in der Normandie auf. Ihre Mutter, Margarete von Navarra, hatte die Aufgabe, die königlichen Kinder ihres Bruders, Franz I., zu erziehen. Sie gab Jeanne in die Obhut ihrer Freundin Aymée de Lafayette, Vogtin von Caen. Man behauptet, sie sei die Vorlage für die Figur Longarine in Heptameron (vgl. Nielsen). Nach meiner Auffassung sind die Erzähler/innen im Heptameron, die sogenannten devisants, eher Typen als historische Persönlichkeiten, die Figur der Longarine ist allerdings eine sehr sympathische Frau mit Humor und Pfiff. Wenn Aymée de Lafayette die Vorlage zu Longarine abgegeben haben soll, deutet alles darauf hin, dass Margarete sie sehr schätzte und meinte, ihre Tochter sei bei ihr gut aufgehoben.

Jeanne wuchs in einem landadligen Milieu auf, umgeben von Wald, Wiesen und Tieren, mit den Mitgliedern der Familie von Aymée de Lafayette als Bezugspersonen, bis sie zehn Jahre alt war. Ihre Mutter sah sie selten, aber jedes Mal, wenn sie krank war, war Margarete sofort zur Stelle. 1538 ließ Franz I. sie nach Plessis-lez-Tours bei der Loire übersiedeln, da sie jetzt ein Alter erreicht hatte, wo sie auf dem Heiratsmarkt von Interesse war. Der König konnte über seine Verwandte entscheiden und Ehen arrangieren, wie es ihm passte.

1540 war es für Jeanne so weit. Herzog Wilhelm der Reiche von Kleve-Jülich-Berg hatte 1538 das Herzogtum Geldern geerbt. Sein Erbanspruch wurde von Kaiser Karl V. angefochten und auf dem Reichstag zu Regensburg wurde dem Kaiser Geldern zugeteilt. 1539 folgte Wilhelm seinem Vater auf dem Thron nach, und um sich vor den Ansprüchen des Kaisers zu schützen, arrangierte er eine Ehe mit Heinrich VIII. von England für seine Schwester Anna, und selbst verbündete er sich mit Franz I. Als Unterpfand für dieses Bündnis sollte er Jeanne d´Albret heiraten.

Was jetzt passierte, ist absolut ungewöhnlich: Jeanne weigerte sich. Die Zwölfjährige ließ ihrem Onkel wissen, dass sie den Herzog nicht heiraten möchte, und sie ließ zwei Schreiben aufsetzen, in welchen sie erklärte, dass sie gegen ihren Willen zu dieser Ehe gezwungen worden sei. Natürlich konnte sie sich nicht auf Dauer gegen den Willen des Königs auflehnen, aber bei der Hochzeitszeremonie am 14. Juni 1541 weigerte sie sich, zum Altar zu schreiten, stattdessen musste sie getragen werden. Ihr Jawort war nicht hörbar und wegen ihres Alters wurde die Ehe nicht vollzogen, der Herzog setzte nur symbolisch ein Bein in ihr Bett. Nach der Hochzeit kehrte er zurück nach Düsseldorf, während Jeanne vorläufig in Frankreich blieb.

1543 griff Kaiser Karl Kleve-Jülich-Berg an, der Herzog wurde geschlagen und musste Geldern Karl V. überlassen. Am Frieden von Venlo im September 1543 hob er das Bündnis mit Franz I. auf und verbündete sich stattdessen mit dem Kaiser. Damit war auch die französische Ehe hinfällig geworden, 1545 wurde sie vom Papst wegen Nichtvollzug annulliert, und der Herzog vermählte sich mit einer Nichte des Kaisers.

Nach kanonischem Recht durfte bei einer Eheschließung keine Zwang im Spiel sei. Die Eheleute mussten ihr Gelübde frei abgeben. Damals konnten junge Frauen aus adligen oder königlichen Familien sich ihre Ehepartner nicht selbst aussuchen, sondern wurden als politische Garanten vermählt, und die meisten fanden sich damit ab, weil das ihr Standesbild entsprach. Jeannes Ablehnung, so wie ihre Kenntnis des kanonischen Rechts, ist erklärungsbedürftig.

Eine mögliche Erklärung ist, dass ihre Eltern für sie eine Ehe mit dem Kronprinzen Philipp von Spanien anstrebten. Königin von Spanien war natürlich prestigeträchtiger als Herzogin von Kleve zu sein, aber vor allem erhoffte sich ihr Vater damit den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. 1512 hatten die Spanier Navarra, das Baskenland, bis zu den Pyrenäen erobert und den Albrets nur das winzige Gebiet auf der französischen Seite gelassen. Seitdem überlegten sich die Könige von Navarra, wie sie zu ihrem ganzen Erbe kommen konnten, und eine Ehe zwischen dem Infanten von Spanien und der zukünftigen Königin von Navarra würde genau dies herbeiführen.

Jeanne war möglicherweise auch beeinflusst von einer Erklärung der Ständeversammlung von Béarn, die eine auswärtige Ehe für ihre Kronprinzessin ablehnte.

Sah Jeanne d´Albret ihre Zukunft gefährdet durch eine Ehe mit dem Herzog von Kleve? Oder tat sie, was ihre Eltern wünschten, statt des Königs Willen zu erfüllen? Stammten ihre Kenntnisse des kanonischen Rechts von denen? Margareta von Navarra schrieb ihrem Bruder, sie habe keine Ahnung, was in das Mädchen gefahren sei, aber stimmt das? Hat sie Jeanne mit ihrer Ablehnung der Ehe geholfen aus Liebe (Cholakian & Cholakian), oder aus Ehrgeiz? Es besteht kein Zweifel, dass königliche Kinder damals frühreif waren und in jungen Jahren schon an ihre späteren Aufgaben geführt wurden, trotzdem ist die Zähigkeit und Sturheit des Mädchens erstaunlich.

1547 starb Franz I. und als Jeanne zwanzig Jahre alt war, bot der Nachfolger, Heinrich II. von Frankreich, ihr gleich zwei Heiratskandidaten an: den Herzog Franz von Aumale (der spätere erzkatholische Herzog Franz von Guise) und Anton von Bourbon, Herzog von Vendôme. Der letztere war Erbprinz und vielleicht deshalb für Jeanne die bessere Partie, obwohl er relativ arm war. Er war hochgewachsen – was für einen Bourbon eher selten war – und charmant, wie alle Männer in seiner Familie scheint er ein unverbesserlicher Schürzenjäger gewesen zu sein. Heinrich IV. von Frankreich, der vert galant, hatte seine ausgelebte Sexualität nicht von Fremden, ebenso wenig wie sein militärisches Können und seinen Mut.

Jeanne und Anton von Bourbon heirateten 1548 und sie war überglücklich. Heinrich II. schrieb in einem Brief, dass er selten eine Braut erlebt habe, die immer nur lachte. Diese Ehe war aus Liebe geschlossen, und Anton von Bourbon nahm seine Frau mit, als er in den Krieg zog. Der Kriegsschauplatz war Flandern, und da der Herzog Güter in Nordfrankreich besaß, zog Jeanne in den ersten Jahren ihrer Ehe von Schloss zu Schloss, immer in der Hoffnung, dass sie und Anton von Bourbon sich treffen könnten.

1551 gebar sie ihren ersten Sohn und gab ihn an Aymée de Lafayette, die sie selbst erzogen hatte. Ob nun Frau de Lafayette alt oder übervorsichtig geworden war, der kleine Herzog von Beaumont starb als Kleinkind, angeblich weil er von Wärme erstickt worden sei.

Bald wurde Jeanne wieder schwanger, und während ihr ältester Sohn in Nordfrankreich geboren war, sollte das zweite Kind in Béarn zu Welt kommen. Sie unternahm die lange Reise nach Süden und kam gerade rechtzeitig in Pau an, 14 Tage bevor sie von ihrem zweiten Sohn, Heinrich, auf dem Schloss in Pau entbunden wurde. Es wurde entschieden, dass dieser Junge in Pau bleiben sollte. Der Großvater, Heinrich d´Albret, wollte wahrscheinlich mit diesem kleinen Prinzen die Erbfolge in Béarn und Navarra sichern. Die Legenden von der rauen Erziehung Heinrichs seitens des Großvaters können jedoch nicht wahr sein, allein weil das Kind die ersten Jahre von Ammen betreut wurde, und der Großvater starb, als es zwei Jahre alt war. Es scheint in Béarn Sitte gewesen zu sein, die Lippen des Täuflings mit Rotwein und Knoblauch einzureiben, eine Taufe à la Gascogne, aber die Mär, dass Heinrich barfuß unter den Hirten in den Bergen aufgewachsen sein soll, ist reine Legende. Der spätere Hauslehrer Heinrichs, Palma Cayet, schrieb, als Heinrich schon König von Frankreich war, seine Biographie, und daher stammt der Bericht vom Opa und von seiner rauen Erziehung. Dieser Kindheitsbericht ist eher Propaganda des Königs, wie er gerne gesehen werden möchte.

Tatsächlich kam Heinrich in die Obhut der Familie de Miossens, die auf dem Schloss Coarraze wohnte. Die Frau, Suzanne de Bourbon-Miossens, war eine Cousine von Jeanne. Heinrich wurde demnach genau wie seine Mutter als Landadliger erzogen, und er wuchs in einer Familie mit anderen Söhnen auf, die als Erwachsene seine Gefolgsleute werden sollten. Als seine Mutter den Thron erbte, wurde er schon als Kleinkind als Kronprinz behandelt.

Die zwei Jahre zwischen Heinrichs Geburt 1553 und ihre Thronbesteigung 1555 verbrachte Jeanne wiederum in Nordfrankreich in der Nähe ihres Gatten. In dieser Zeit gebar sie einen dritten Jungen, der jedoch nicht lange lebte. Es muss hinzugefügt werden, dass Anton von Bourbon 1554 einen außerehelichen Sohn, Karl von Bourbon, mit einer Hofdame bekam. Jeanne hatte bereits mehrere Onkel, die illegitim waren, und sie scheint den kleinen Karl in ihrer Familie aufgenommen zu haben. Er wurde später Erzbischof von Rouen.

Erst als der Vater gestorben war, zog sie als Königin nach Pau und obwohl sie die Erbin war, ließ sich ihr Mann als König huldigen, was die Ständeversammlung eigentlich gar nicht wollte, dennoch ordneten sie sich dem Willen Jeannes unter.

Königin an der Seite von Anton von Bourbon (1555–1560)

Ihr Vater hatte Jeanne ein blühendes Land hinterlassen. Er hatte Industrien nach Béarn geholt, das Steuersystem effektiv gestaltet und für den religiösen Frieden gesorgt. Große Einkünfte entstanden auch durch seine Posten als Gouverneur und Admiral der französischen Krone in Guyenne. Anton von Bourbon bekam diese Posten nach seinem verstorbenen Schwiegervater, und später hat sein Sohn, Heinrich von Navarra, sie übernommen. Jeanne und Antoine standen als die größten Grundbesitzer Südwestfrankreichs finanziell sehr gut da.

1555 find Calvin seine missionarische Tätigkeit in Frankreich an. Reformierte gab es in Südwestfrankreich zu diesem Zeitpunkt längst, weil Margareta von Navarra sie mit Predigern unterstützt hatte und Gérard Roussel, einen Reformkatholiken, als Bischof in Orthez, eingesetzt hatte. Dieser Roussel war einmal Weggefährte Calvins gewesen, und dieser warf ihm vor, nicht konsequent genug zu sein, als er die Stelle als katholischer Bischof trotz seiner reformatorischen Sympathien annahm (CStA I,1).

Als Königin hatte Jeanne bei ihrer Krönung versprechen müssen, die katholische Religion zu verteidigen. Am selben Tag, nachdem sie diesen feierlichen Eid abgelegt hatte, schrieb sie an einen Vasallen, dem vicomte von Gourdon, und erzählte ihm, sie wolle über die Förderung des reformierten Glaubens im kleinem Kreis heimlich beraten. Dieser Brief ist Teil eines Briefwechsels mit zwei vicomtes de Gourdon, Vater und Sohn, die die gesamte Regierungszeit Jeannes überdauerte. Die Briefsammlung wurde im vorigen Jahrhundert entdeckt und gibt viele neue Einsichten in die Vorhaben und die Beweggründe Jeannes. Da die entdeckten Briefe uns nur als teilweise fehlerhafte Kopien vorliegen, haben viele Forscher die Briefe als Fälschungen abgetan (Text und Diskussion bei Bryson).

Der erste Brief vom August 1555 teilt uns mit, dass Jeanne schon zu diesem Zeitpunkt reformierte Sympathien deutlich aussprach. Sie schrieb dem vicomte, dass ihre Mutter sich zwischen den zwei Religionen nicht habe entscheiden können, und dass sie selbst aus Furcht vor ihrem Vater bislang nicht gewagt habe, sich offen zum Protestantismus zu bekennen. Das Edikt von Chateaubriant von 1551 verbot eindeutig jede „Ketzerei“ und deshalb schlug sie vor, die Reformierten sollten sich heimlich auf dem Schloss Odos treffen.

Es gibt sonst keine Quellen, die belegen könnten, dass Jeanne mit dem reformierten Glauben in Berührung kam. Es gab in ganz Frankreich zu der Zeit kleine zerstreute Gemeinden, sowie Prediger und Kolporteure, die reformatorische Bücher schmuggelten. Die wiederholten Verbote des Königs konnten das nicht unterbinden, sie führten nur dazu, dass Protestanten, wie Jeanne, sich heimlich treffen mussten.

In den Jahren nach 1555 verbreitete sich der reformierte Glaube mehr und mehr im Hochadel. Auch Anton von Bourbon wurde davon ergriffen, brachte reformierte Prediger nach Béarn und als er und Jeanne 1558 mit Heinrich nach Paris zogen, nahm er an großen psalmensingenden Demonstrationen außerhalb der Stadtmauern von Paris teil. Calvin war darüber hoch erfreut, denn er setzte in seiner Missionsarbeit gerne auf hochrangige Persönlichkeiten. Jeanne dagegen verhielt sich während dieser Zeit bedeckt.

In Paris kam sie mit ihrem vierten Kind, einer Tochter namens Katharina, nieder. Das kleine Mädchen war das einzige Kind, das bei Jeanne aufwachsen durfte, obwohl sie (natürlich) Erzieherinnen und Gouvernanten hatte.

Anton von Bourbon fiel nicht nur mit protestantischen Sympathien auf, sondern wie sein Schwiegervater versuchte er, den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. Heinrich d´Albret hatte seinen Besitz gut und gewinnbringend regiert, während Anton von Bourbon seiner Frau die Regierungsgeschäfte überließ, und selbst nur versuchte, ein größeres Königsreich für sich zu gewinnen. So konnte der spanische König Philipp ihm einen Tausch, erst mit dem Herzogtum Milano und später mit Sardinien, anbieten. Damit hätte Spanien den Sprung über die Pyrenäen geschafft und Südfrankreich bedrohen können. Wir würden solches Taktieren mit dem Feind Hochverrat nennen, damals räumte man freilich Adligen große Freiheiten ein, sich einen Herren auszusuchen, aber Anton von Bourbon wurde auch von den Zeitgenossen als unzuverlässig und unverantwortlich angesehen, und nicht zuletzt war er so politisch ungeschickt, dass es an Dummheit grenzte (Sutherland 1984).

Im Sommer 1559 starb Heinrich II. von Frankreich unerwartet. Sein Sohn Franz II. folgte ihm als nur fünfzehnjähriger Knabe auf dem Thron. In dieser Situation war die traditionelle Lösung, dass der erste erwachsene Erbprinz, Anton von Bourbon, ihn unterstützen sollte, und Calvin ermahnte ihn eindringlich, dieses Amt zu übernehmen und dabei den Hugenotten zu helfen. Anton von Bourbon verspielte diese Chance und überließ die Regierungsgeschäfte der Familie von Guise, besonders dem Herzog von Guise und dem Kardinal von Lorraine, die beide die antiketzerische Politik des verstorbenen Königs weiterführen wollten. Nach dem Tod Heinrichs II. bekannten sich mehrere hochrangige Adlige offen zum Protestantismus und es gab im März 1560 sogar einen hugenottischen Komplott, den König zu entführen und von seinen „schlechten Ratgebern“ zu trennen. Anton von Bourbon und sein jüngerer Bruder, der Prinz von Condé, beide notorische Reformierte, wurden wegen diesem Angriff auf den König angeklagt. Anton von Bourbon versprach Besserung, während sein Bruder, der Prinz Ludwig von Condé zum Tode verurteilt wurde. Nur der plötzliche Tod des jungen Königs rettete ihn vor der Hinrichtung. Da der neue König, Karl IX., ein zehnjähriges Kind war, brauchte Frankreich einen Regenten, nämlich den ranghöchsten Erbprinz Anton von Bourbon. Wiederum ergriff dieser nicht die Chance. Katharina von Medici ließ sich stattdessen als Regentin einsetzen und Anton von Bourbon wurde zum Generalstatthalter ernannt. Die Hugenotten mit Calvin an der Spitze waren zutiefst enttäuscht. In diesen Jahren hatte der reformierte Glaube großen Zulauf, es wurde von mehreren Tausend Gottesdienstbesuchern überall in Frankreich berichtet, von Abendmahlgottesdiensten, die zwei Tage dauerten und von Bekehrungen am Hof und im Hochadel.

1560 verließ Jeanne Paris, um zurück nach Pau zu fahren. Theodorus Beza, der engste Mitarbeiter Calvins, besuchte sie dort, und es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, die bis Jeannes Tod dauerte. Beza versorgte sie mit Predigern und Beratern für ihr Land. Im Dezember 1560 unternahm Jeanne den entscheidenden Schritt und bekehrte sich öffentlich zum reformierten Glauben. Während ihr Gatte nicht in der Lage war, sich an die Spitze der Hugenotten zu setzen, wurde sie jetzt die leitende Hugenottin in Frankreich.

Reformierte Königin (1560–1568)

Jeanne d´Albret war zweifelsohne eine tief religiöse Frau. Lange Zeit hatte sie äußerste Diskretion walten lassen, zwar mit ihrem Gatten reformierte Prediger gehört, aber sich niemals offen zum reformierten Glauben bekannt. Erst nachdem Anton von Bourbon sich mit dem Posten als lieutenant générale abgefunden hatte, kam sie aus der Deckung.

Es war eine Zeit, wo alle große Hoffnungen bzw. Ängste für den Protestantismus in Frankreich hegten. Drei wichtige Katholiken – der Herzog von Guise, der Konstabel von Montmorency und der Marschall St. André – schlossen sich zusammen, um Frankreich gegen die Reformierten zu schützen. Sie planten den Sturz von Anton von Bourbon und einen Angriff auf Genf mit der Hilfe des Herzogs von Savoyen, zu dessen Besitz Genf bis 1534 gehört hatte. Dieses Triumvirat war der erste Vorbote der katholischen Liga, die später Heinrich IV. hartnäckig bekämpfte (Sutherland 1973).

1560 war noch zu erwarten, dass der Protestantismus nach Frankreich gekommen war, um zu bleiben. Jeanne war sich sehr bewusst, welche Gefahren ihr von Spanien, vom Papst und von der mächtigen Familie von Guise drohten. Sie hatte noch die Hoffnung, dass der junge König Karl IX., Katharina von Medici und ihr Kanzler, der tolerante Michel de l´Hôpital, die Reformierten unterstützen würden, zumal die Königinmutter sich selbst von denen von Guise bedrängt fühlte.

Diese letzte Hoffnung erwies sich als trügerisch, aber niemals wich Jeanne später vom einmal eingeschlagenen Kurs ab. Sie konnte weder geldwerte Vorteile noch politisches Kapital aus ihren Glauben schlagen, dafür hielt sie konsequent an ihrer Überzeugung fest.

In Béarn machte sie erste vorsichtige Schritte, um das Land zu reformieren. Es gab schon Reformierte dort, und Prediger hatten angefangen, den neuen Glauben zu verbreiten, Jeanne aber träumte von einem reformierten Land, und fing langsam und vorsichtig an, diesen Traum zu verwirklichen.

Der erste Schritt war, den reformierten Glauben dem Katholizismus rechtlich gleich zu stellen. Die Kirchen wurden für beide Religionen geöffnet (das sogenannte simultaneum) und aus den Kirchen in Lescar und Pau wurden Bilder und Statuen entfernt, allerdings nicht in Form eines Bildersturms, sondern von den Behörden. Jeanne beschlagnahmte das kirchliche Vermögen nicht für sich selbst, sondern investierte es in Sozialfürsorge und Bildung.

Es ist klar, dass sie den reformierten Glauben einführen wollte, aber zu keinem Zeitpunkt vefolgte sie Andersgläubige, geschweige denn verbrannte sie. Immer setzte sie auf Überredung.

Im August 1561 begab sie sich wieder zum Hof. Überall wurde sie stürmisch von Hugenotten begrüßt, als ob sie „der Messias sei“, bemerkte verärgert der spanische Gesandte. Katharina von Medici hatte zu einem Religionsgespräch eingeladen. Dieses Gespräch fand in Poissy außerhalb Paris statt. Seitens der Krone war gewiss an eine Versöhnung oder gar einen Ausgleich zwischen den Religionen gedacht, die reformierten Teilnehmer mit Beza an der Spitze mochten jedoch keine Kompromisse eingehen. Beza wurde unterstützt von Calvin in Genf, der selbst zu krank war, um mitzukommen. Calvin war mit den Auftritten und Reden Bezas zufrieden, während z.B. der Admiral Coligny Beza als reichlich provokant wahrnahm.

Im Herbst 1562 blieb Jeanne mit ihren Kindern beim Hofe. Katharina von Medici suchte auch nach den Religionsgesprächen eine Übereinkunft mit den Protestanten, was in dem Edikt vom 17. Januar 1562 – auch Edikt von St. Germain genannt – gipfelte. Dieses Edikt, an dem der Kanzler Michel de l´Hôpital und Beza beteiligt waren, erlaubte es den Hugenotten, außerhalb der Städte Gottesdienste zu halten. Es war das günstigste Edikt, das sie jemals erlangen sollten, das Edikt von Nantes 1598 war ihm sehr ähnlich, aber nicht ganz so großzügig. Der Unterschied war, dass Heinrich IV. dafür sorgte, dass das Edikt von Nantes durchgeführt wurde, während alle frühere Edikte, so wohlgemeint sie auf dem Papier auch waren, von katholischen Behörden unterlaufen wurden, und der König zu schwach war, um für ihre Durchführung zu sorgen.

Im März 1562 massakrierte der Herzog von Guise eine reformierte Gemeinde, die innerhalb des Städtchens Wassy Gottesdienst feierte. Damit war die Versöhnungspolitik Katharinas von Medici gescheitert. Die Hugenotten unter dem Prinzen von Condé griffen zu den Waffen und Anton von Bourbon bat Jeanne den Hof zu verlassen. Er behielt seinen Sohn Heinrich bei sich, entließ aber dessen hugenottischen Hauslehrer. Jeanne beschwor ihren Sohn, nicht zur Messe zu gehen, und der junge Prinz hielt sich wohl auch ein paar Wochen daran, musste sich aber schließlich fügen. Nach ihrem Fortgang vom Hofe trat Jeanne eine monatelange abenteuerliche Reise durch Frankreich an, so gefährlich, dass die ersten Briefen von der Hand Heinrichs seine Ängste um seine Mutter bezeugen. Ihre kleine Tochter Katharina durfte sie behalten.

Im ersten Religionskrieg führte Anton von Bourbon die königlichen katholischen Truppen gegen die Hugenotten. Bei der Belagerung von Rouen wurde er verwundet und starb am 17. November. Der junge Heinrich blieb am Hofe in der Obhut Katharinas von Medici, die allerdings Jeanne gestattete, ihm wieder reformierte Hauslehrer zu geben. Sie sollte ihn erst 1564 wiedersehen.

Die Kirche in Béarn und Navarra

Ihre große Aufgabe sah Jeanne darin, die Reformation in Béarn durchzuführen.

Calvin stellte ihr Jean Raymond Merlin zur Seite, den früheren Professor für Hebräisch in Lausanne, wo er Kollege von Beza, dem Professor für Griechisch, und von Pierre Viret, dem Rektor der Akademie, gewesen war. Pierre Viret arbeitete nach seiner Zeit in Lausanne und Genf vor allem in Frankreich, besonders in den Kirchen von Lyons und Nîmes. Später sollte er für Jeanne d´Albret ihre Akademie in Orthez aufbauen. Merlin war übrigens mit einer Tochter von Marie Dentière verheiratet, derjenigen, die vor Jahren Jeanne eine selbstgeschriebene hebräische Grammatik zugesandt hatte (vgl. Graesslé13f.; Nielsen).

Merlin ging voll Eifer an die Aufgabe, eine reformierte Kirche in Béarn aufzubauen. Es gab viele Reformierte in Südfrankreich, aber meistens unter städtischen Eliten und Handwerkern. Die Reformierten waren meistens des Lesens fähig, vor allem des Lesen französischer Texte. In Südwestfrankreich sprach die Bevölkerung die langue d´oc, die alte oczitanische Sprache, in irgendeiner Form. Die Gascogne hatte ihre Sprache, in der ein Neues Testament und fünfzig Psalmen übersetzt wurden, und Béarn hatte béarnais sogar als Amtssprache. Hinzu kam, dass die Bevölkerung in Navarra Baskisch sprach. Wenn Merlin das ganze Land reformieren sollte, musste er diese Sprachbarrieren überwinden, denn die Landbevölkerung musste erreicht und für die Reformation gewonnen werden.

Jeanne d´Albret beauftragte eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Baskische, und eine Übertragung der Psalmen, der Zehn Gebote, der Liturgie und des Katechismus Calvins in die Sprache Béarns. Der Anwalt, später Pastor, Arnaud de la Salette, stellte 1571 diese Übersetzung fertig, und obwohl sie erst 1583 gedruckt wurde, darf man annehmen, dass in der Zwischenzeit Manuskriptkopien verwendet wurden. Pastoren, die die béarnesische oder die baskische Sprache beherrschten, wurde händeringend gesucht, und von den Anderen wurde ausdrücklich verlangt, dass sie es lernen sollten. Katecheten, die vermutlich Landeskinder waren, wurden in die Gemeinden geschickt.

Allmählich verbot Jeanne katholische Riten und Gebräuche, zuerst die Fronleichnamsprozessionen, danach Maibäume und Jahrmärkte. Dann wurde die Messe abgeschafft. Der Dom von Lescar und die Kirche St. Martin in Pau wurden leergeräumt, und die dort befindlichen Schätze verkauft.

Für Merlin konnte dies nicht schnell genug gehen. In seinen Briefen an Calvin klagte er seine Not: die Bevölkerung sei stur – diese Holzköpfe! - und die Königin zu langsam und vorsichtig (CO 20, Nr. 3988 & Nr. 4061). Merlin hatte übrigens auch früher in Montargis Probleme mit Renée de France gehabt, Herzogin von Ferrara, die in ihrem Gebiet so vorsichtig war wie Jeanne in Béarn (vgl. Lambin, 2). Jeanne bekam Klagen auf der jährlichen Ständeversammlung, wo die Katholiken über den Verlust alter Freiheiten und Rechte klagten. In den sechziger Jahren musste sie mehrmals Aufstände niederschlagen.

Der Nachfolger für Merlin war Pierre Viret, der enge Freund Calvins. Er war Pastor und Rektor für die Akademie in Lausanne – mit Beza und Merlin als Kollegen – gewesen. Wegen eines Streits mit dem Stadtrat in Bern, übersiedelten 1559 alle Professoren nach Genf, um dort in der neu errichteten Akademie zu unterrichten. Von Genf begab Viret sich nach Frankreich, wo er in Lyon als Pastor arbeitete, danach leitete er die Nationalsynode in Nîmes und schließlich folgte er dem Ruf nach Béarn. Seine wesentlichste Aufgabe war es, die Akademie in Orthez aufzubauen. Die Fächer Theologie, Hebräisch, Griechisch, Philosophie und Mathematik wurden dort unterrichtet, während es keine Anzeigen für Professuren in Jura und Medizin gibt.

Vor ihrer akademischen Laufbahn absolvierten die Jungen eine fünfjährigen Ausbildung in einer Lateinschule (collège), während die Grundschule sowohl Jungen wie Mädchen unterrichtete, die Mädchen allerdings getrennt mit weiblichen Lehrkräften. Damit wurde das kleine Béarn das erste Land Europas, welches kostenlosen Unterricht für Mädchen zusicherte, und zwar mit der interessanten Begründung, dass sie so im Stande waren, ihr Brot zu verdienen und sich der Gesellschaft nützlich zu machen („Pareil rolle sera aussy faict des filles qui sont en bas aage et qui n´ont nul moyen de vivre et de s´entretenir, par toutes les églises, afin que de mesmes deniers et en écolle séparée elles soient enseignées, nourries et tenues par des femmes sages et pudiques, par leur industrie pouvoir aprés se nourrir et entretenir et servir au public“. Art. 32 der Verfassung der Akademie von 1566, zitiert nach Desplat 2004). Desplat unterstreicht die säkulare Ausrichtung der Ausbildung. Allgemein wird behauptet, der Zweck des Unterrichts in protestantischen Ländern sei, die Bevölkerung des Lesens der Bibel und des Katechismus zu befähigen. Hier werden nur die Vorteile eines Schulunterrichts für die Gesellschaft betont.

Die Akademie wurde 1566 geöffnet. Die ersten protestantischen Akademiegründungen in Frankreich fanden in Nîmes (1562) und Montpellier statt. Vorrangiges Ziel war es, die Kirchen mit Pastoren zu versorgen, da die Akademie in Genf die steigende Nachfrage der Gemeinden kaum nachkommen konnte. Da Papst Pius V. die katholischen Universitäten angewiesen hatte, Protestanten die Abschlüsse zu verweigern (Maag 2002, 140), brauchten junge Hugenotten ihre eigenen Universitäten, die dann auch gegründet wurden, vor allem in Leiden und Heidelberg, aber auch in Frankreich und benachbarten Gebieten wie Béarn, Orange und Sedan, die alle zu diesem Zeitpunkt unabhängig waren.

Jeanne hatte sehr gute Gründe, langsam und überlegt vorzugehen. Der Kardinal von Armagnac ließ sie wissen, dass sie die Bevölkerung Béarns in Ruhe lassen sollte, ihre Untertanen wollten ihren Katholizismus nicht aufgeben. Jeanne antwortete, dass sie in Béarn nur Gott über sich habe, dort könne sie ihrem Gewissen folgen, und in ihrem Land werde niemand wegen seines Glaubens verfolgt. Das letzte war ihr ein Anliegen, denn 1571 schrieb sie an ihren Statthalter, den Baron d´Arros, dass in ihrem Land niemand zum Glauben je gezwungen worden war und es auch nicht werden sollte („...intention n´a point esté et n´est encores qu´ilz soyent contraints par force et violence de se reanger à ladite Religion“, d´Aas 2002, 452).

Als sie sich bei der Einführung der Reformation in ihren Ländern unnachgiebig zeigte, zitierte der Papst sie nach Rom zwecks eines Ketzerprozesses. Da sie dieser Einladung nicht folgte, exkommunizierte er sie. Der Bann war eine ernste Bedrohung, da jeder katholische Herrscher jetzt das Recht hatte, ihre Länder an sich zu reißen und sie abzusetzen, eine Chance, die Philipp II. von Spanien sich nicht entgehen lassen würde. Katharina von Medici verteidigte deshalb Jeanne, weil sie keine spanische Präsenz auf der französischen Seite der Pyrenäen dulden wollte. Außerdem war sie eine Verfechterin der gallikanischen Freiheit der französischen Kirche und meinte deshalb, der Papst solle sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischen.

Königin der Hugenotten

Nach dem ersten Religionskrieg (1562-63) ließ Katharina von Medici den jungen Karl IX. mündig erklären und führte ihn mit dem Hof auf eine große Frankreichreise, die mehrere Jahre dauerte. Der Zweck dieser Reise war es, den König dem Volk zu zeigen, und damit die Loyalität der Bevölkerung zu erhalten. Jeanne wurde als Vasallin einberufen und stieß Ende Mai 1564 zum Zug in Macon.

Ihr Sohn Heinrich nahm auch Teil an diese Reise und seinetwegen stritten die zwei Königinnen sich, weil Jeanne ihn bei ihren protestantischen Gottesdiensten dabei haben wollte, und Katharina wünschte, dass er mit der königlichen Familie zur Messe gehe. Schließlich sandte Karl IX. Jeanne zu ihrem Besitz in Vendôme, während Heinrich als Gouverneur von Guyenne den Zug begleitete und in den Städten für den feierlichen Empfang des Königs sorgte.

Jeanne durfte nicht mit nach Bayonne, wo Katharina ihrer Tochter Elizabeth, Königin von Spanien, begegnen wollte. Philipp II. sandte als seinen Gesandten den Herzog von Alba, der auf dem Weg in die Niederlande war. Die Hugenotten waren später überzeugt, dass Alba und die Königinmutter in Bayonne ihre Ausrottung geplant hatten. Sicher ist, dass Alba in den Niederlanden mit aller Härte gegen die Protestanten vorging, und es ist durchaus möglich, dass er versuchte, Katharina auf seinen mörderischen Kurs einzustimmen. Schon 1568 – also vor der Bartholomäusnacht! – schrieb Jeanne, dass die Waffen, die gegen die Hugenotten verwendet werden sollten, in Bayonne geschmiedet worden seien (Ample déclaration).

Jeanne und Heinrich trafen sich später in Paris. 1566 ersuchte sie erneut um Erlaubnis, mit ihren beiden Kindern nach Béarn zu fahren, was ausgeschlagen wurde. Sie erhielt aber Erlaubnis, ihren Sohn in seinen französischen Ländereien herumzuführen, und Anfang 1567 reiste sie dann mit ihm nach Vendôme, und von dort setzte sie sich unerlaubt ab nach Béarn. Damit machte sie laut des Biographen Heinrichs, Pierre Babelon, aus einem französischen Prinzen einen Ausländer, und vor allem einen Hugenotten.

Von 1567 an arbeitete Jeanne für die Zukunft ihres Sohnes. Ihre Lebensaufgabe, schrieb sie selbst, sei: Gott, Königtum und ihr Blut. Mit Gott war die reformierte Religion, die wahre Kirche Gottes, gemeint. Mit dem König ihr Status als Vasallin und – trotz Béarn – als Französin, und mit dem „Blut“, die Familie, zuallererst ihr Sohn Heinrich. Er sollte von jetzt an kein Höfling mehr sein, sondern die Aufgaben eines Regenten lernen. Als ein Aufstand in Navarra niedergeschlagen worden war, wurde er dorthin geschickt, um die Basken zu befrieden. Als 14jähriger hielt er für seine Untertanen eine Rede, in welcher er ihr Fehlverhalten geißelte, ihnen die Gunst der Königin zusicherte, falls sie sich verbessern würden, und seinen berühmten Charme mit seinem Autoritätsanspruch verband.

Im Herbst 1567 versuchten die Hugenotten, die sich von der Aufrüstung des Königs bedroht fühlten, Karl IX. in ihre Gewalt zu bringen. Die Entführung missglückte, und die königliche Familie suchte, beschützt von den schweizerischen Söldnern, die die Ängste der Hugenotten verursacht hatten, Zuflucht in Paris. Die Hugenotten belagerten die Stadt. Im November wurden sie vor den Toren von St. Denis geschlagen und mussten sich in die Provinz zurückziehen, wo sie den Kampf bis zum Friedenschluss von Longjumeau im März 1568 fortsetzen.

Der Friedensvertrag war an sich nicht ungünstig für die Hugenotten, nur haperte es wie immer mit der Umsetzung. Katholische Behörden waren über die für die Hugenotten günstigen Bedingungen empört und setzten sie nicht um. Der Protestant La Noue schrieb in seinen Erinnerungen, dass der Krieg zwar viel Unheil bringe, aber dieser elende kleine Friedensvertrag sei viel schlimmer für die Reformierten, die in ihren Häuser umgebracht wurden, ohne dass sie sich zu wehren wagten („ …une guerre est misérable et qu´elle apporte avec soy beaucoup des maux…cette méchante petite paix est beaucoup pire pour ceux de la Réligion, qu´on assassinoit en leur maisons, et ne s´osoyent encores défendre“, d´Aas 2002, 382) Im Laufe des Sommers 1568 versuchten die Gruppierungen noch einmal miteinander zu reden, Karl IX. sandte einen Botschafter nach Béarn, und Jeanne verfasste ein Sendschreiben an den König mit dem Antrag, den Frieden in Guyenne wiederherzustellen.

In der Zwischenzeit fühlten sich der Prinz von Condé und der Admiral Coligny auf ihre Schlösser in Bourgogne zunehmend bedroht. Der Herzog von Alba wollte in den Niederlanden mit Feuer und Schwert den Protestantismus auszurotten, und Flüchtlinge berichteten ihnen von seinem Terror. Am 23. August 1568 flüchteten sie mit ihren Familien und Angehörigen über die Loire nach La Rochelle. Die Überquerung der Loire erinnerte fast an den biblischen Durchzug durchs Schilfmeer: so viele Hugenotten hatten sich angeschlossen, dass der Zug fast wie eine Völkerwanderung aussah, und die Loire hatte in der Augusthitze einen so niedrigen Wasserstand, dass Sandbanken in der Mitte auftauchten. Dementsprechend sangen alle Psalm 114 vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, als sie hinüber waren. Die Parallele wurde noch einmal deutlich, als die königlichen Truppen, die sie verfolgten, wegen plötzlich einsetzenden Hochwassers den Fluss nicht überqueren konnten.

In dieser Situation war Jeanne zutiefst gespalten. Bislang hatte sie die Kriege moralisch unterstützt, aber nicht selbst teilgenommen. Falls es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, konnte sie immer mit ihren Kindern in der uneinnehmbaren Festung Navarrenx Zuflucht suchen. Sie hatte jedoch ihren Sohn, der als zukünftiger Führer der Hugenotten das Kriegshandwerk lernen sollte, und so musste sie wählen, ob sie in Béarn unter ihrem Volk bleiben oder sich den Hugenotten anschließen sollte: „ich hatte den Krieg im Bauch“ schrieb sie danach („J´eu la guerre en mes entrailles“, Ample declaration). Sie setzte den Baron d´Arros als Statthalter ein, und Anfang September begab sie sich in Eilmarsch nach La Rochelle (Cocula 2004). Dort konnte sie ihren Sohn dem Prinzen von Condé überantworten. Sie schrieb unterwegs eine Reihe Briefe an Karl IX., an Katharina von Medici, an ihren Schwager, den Kardinal von Bourbon und an die Königin Elizabeth von England, um ihren Entschluss zu begründen. Angekommen in La Rochelle schrieb sie eine Erklärung („Ample declaration“) um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie sich der hugenottischen Armee zugesellte.

Die Hugenotten unter ihren Anführer aus der königlichen Familie wollten nicht als Aufrührer dastehen. Sie behaupteten, die erzkatholische Partei sei schuld daran, dass königliche Befehle nicht vollzogen wurden. Die Katholiken mit ihren Verbindungen nach Spanien und Rom seien Landesverräter. Die Politik des Kardinals von Lorraine verdient laut Sutherland (1974) keinen anderer Namen. Wenn Jeanne vom Frieden sprach, meinte sie eine Duldung der Hugenotten in Frankreich. Die Forderungen der Hugenotten waren immer dieselbe: Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, Gerichte mit zur Hälfte hugenottischen Richtern, sichere Zufluchtsstädte – deren Anzahl schwankte in den Verhandlungen – und Zugang zu Ausbildung und Beamtenstellen gleichrangig mit den Katholiken. Die Provinz Languedoc unter dem moderat katholischen Gouverneur Montmorency-Damville war ein friedlicher Ort in den Religionskriegen, weil Damville den Hugenotten solche Rechte einräumte, und die katholische Bevölkerung sich damit abfand.

Im März 1569 fand eine Schlacht bei Jarnac statt. Der Prinz von Condé kämpfte mit, wurde verwundet und nach der Schlacht ermordet. Es gelang Admiral Coligny, die hugenottischen Truppen zusammenzuhalten, aber der Verlust des Prinzen war ein herber Schlag. Heinrich von Navarra war jetzt der ranghöchste Prinz, und zusammen mit seinem Vetter, dem gleichaltrigen Heinrich von Condé, wurde er jetzt Oberbefehlshaber über die Armee der Prinzen. In Wirklichkeit lag die Verantwortung für die Kriegsführung bei dem erfahrenen Admiral, und die beiden Prinzen wurden seine Pagen genannt.

Jeanne blieb in La Rochelle, während Coligny mit den Prinzen im Krieg war, und sie konnte, unterstützt von einem Rat adliger Hugenotten, die „Regierungsgeschäfte“ regeln. Sie schrieb an England und nach Deutschland. Sie unterzeichnete Erlässe, versuchte Geld für das Heer aufzutreiben, pfändete ihren schönsten Schmuck für einen Kriegsdarlehen an Elizabeth von England und ließ ein Kriegsschiff namens „Die Hugenottin“ bauen.

So wie sie immer behauptete, nicht gegen den König, sondern gegen seine schlechten Ratgeber zu kämpfen, so behauptete Karl IX., dass sie in La Rochelle von den Hugenotten gefangen gehalten wurde, und er ließ den Baron Terride mit einer „Befreiungsarmee“ in Béarn einfallen. In kürzester Zeit waren ganz Béarn und Navarra erobert und zum Katholizismus zurückgeführt. Nur der Baron d`Arros hielt im Navarrenx stand. Um ihre Länder zurückzuerobern, sandte Jeanne den Graf von Montgommery mit einer „Hilfsarmee“ nach Navarrenx. In noch kürzerer Zeit als Terride gebraucht hatte, verjagte er ihn aus Béarn. Die Befreiung von Terride wurde in Pau mit einem Festgottesdienst gefeiert, wobei Pierre Viret über Psalm 124, 7: „Unsere Seele ist aus dem Netz des Vogelfängers entkommen“ predigte.

Vom Winter 1569 bis zum Frühjahr 1570 führte Coligny sein Heer mit den Prinzen Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé durch ganz Südfrankreich und von Provence nach Norden, bis er Paris bedrohte. Der König hatte kein Geld mehr, um Krieg zu führen, und musste notgedrungen Friedensverhandlungen einleiten. Im August 1570 wurde dann der Frieden von St. Germain geschlossen. Wiederum war Jeanne d´Albret diejenige, die auf Augenhöhe mit dem König verhandeln konnte. Der Vertragstext erklärt immer wieder, dass der König die Bedingungen seiner Tante erfüllen wollte (Sutherland 1980, Potter 1997).

Jeanne blieb vorläufig in La Rochelle. Im April 1571 fand dort die Nationalsynode der reformierten Kirchen Frankreichs statt. Theodor Beza kam aus Genf angereist, um die Synode zu leiten. Pierre Viret wollte teilnehmen, starb aber vorher, vermutlich hatte seine Gesundheit in der Gefangenschaft unter Baron Terride gelitten. Auf der Synode wurde das französische Glaubensbekenntnis von 1559 neu verhandelt und die endgültige Fassung als „Bekenntnis von La Rochelle“ beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kirchenordnung für Béarn beschlossen, und die Synode diskutierte Fragen, die Jeanne d´Albret gestellt hatte. Als Ersatz für Pierre Viret bekam sie Nicolas des Gallars zur Seite gestellt. Er war Calvins Sekretär gewesen, danach hatte er die „Strangers´ Church“, die Kirche für Ausländer in London, als Nachfolger für Johannes à Lasco geleitet und dann an Bezas Seite im Colloquium von Poissy 1561 gestanden. Er war Pastor in Orléans gewesen und wurde jetzt Seelsorger für Jeanne d´Albret und ihr theologischer Ratgeber für die Kirche in ihrem Land.

Er war eine gute Wahl, denn während Beza sehr an dem Konzept von Genf hing und ein presbyteriales Kirchenverständnis (Kingdon 1967) hatte, war des Gallars in England gewesen, als Königin Elizabeth nach dem Tod ihrer katholischen Schwester die anglikanische Kirche einführte. Außerdem behauptet Bernard Roussel (2004), dass er das Buch Martin Bucers „De regno Christi“ von 1550 mitbrachte. Dieses Buch ist dem englischen König Edward VI. gewidmet und beschreibt, wie ein König eine reformierte Kirche leiten kann. Damit hatte des Gallars ein Konzept für eine von einer Fürstin geleitete Kirche, die dann in den Jahren als Heinrich und Katharina von Navarra das Erbe der Mutter verwalteten, Bestand hatte.

Während Jeanne in La Rochelle noch weilte, ereilte sie ein Angebot von Katharina von Medici, ob ihren Sohn Heinrich die Tochter Katharinas heiraten mochte. Hugenotten und Katholiken würden sich versöhnen und die Häuser Valois und Bourbon sich nahekommen. Dieses Angebot war zu verlockend, um es auszuschlagen, aber Jeanne traute Katharina nicht so recht, jedenfalls wollte sie nicht gleich nach Paris ziehen, um über die Ehe zu verhandeln.

Stattdessen fuhr sie nach Pau zurück, führte die neu beschlossene Kirchenordnung ein und kümmerte sich um ihre Länder. Die Tuberkulose machte sich bemerkbar und sie wollte zur Kur in die Bergen fahren. Währenddessen zogen sich die Eheverhandlungen hin, bis Jeanne endlich im Frühjahr 1572 nach Paris zog. In den Briefen an ihren Sohn hört man von den Verhandlungen, von ihrer Missbilligung des höfischen Lebens und von ihrem Ärger mit Katharina. Jeanne wollte so viele Rechte wie möglich für ihren Sohn und die Hugenotten aushandeln. Am Ende musste sie es aufgeben, Margareta von Valois, Margot genannt, zum reformierten Glauben zu bekehren. Dafür hoffte sie aber, dass das Brautpaar nach Béarn ziehen würde. Eine königliche Mischehe war etwas ganz Neues und musste in Detail besprochen und geplant werden. Jeanne handelte das Meistmögliche für ihren Sohn aus und im April 1572 wurde eine Einigung erzielt. Heinrich sollte allerdings noch eine Weile in Béarn bleiben und Jeanne bereitete in Paris die Hochzeit vor.

Die zähen Verhandlungen im Frühjahr hatten viel Kraft gekostet, Jeanne hielt sich aber tapfer. Im Juni brach sie zusammen und starb am 9. Juni an der Tuberkulose, die sie seit Jahren geplagt hatte. Später entstanden Gerüchte, sie sei von Katharina von Medici vergiftet worden. Diese sollte ihr ein Paar Handschuhe, die von ihrem privaten Giftmischer präpariert worden seien, geschenkt haben. Da Katharina nach den Massakern von St. Bartholomäus, die in der Periode von August bis November 1572 stattfanden, von den Hugenotten als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde, gehört der Giftmord an Jeanne d´Albret zu den Verleumdungen.

Heinrich traf erst etwas später in Paris ein. Im Testament Jeannes hatte sie sich gewünscht, in Béarn bei ihrem Vater beerdigt zu werden. Ihr Sohn setzte sich über ihren letzten Willen hinweg: sie wurde nach Vendôme geführt und neben ihrem Mann, Anton von Bourbon, bestattet.

Trotz ihre Fähigkeiten wurde sie eine Fußnote in der Geschichte Frankreichs: ihr Sohn wurde zwar als Heinrich IV. König von Frankreich, aber er wurde katholisch und aus den Hugenotten wurde, dank des Ediktes von Nantes 1598, eine geduldete Minderheit. Die Kirche, die Jeanne in Béarn aufgebaut hatte, wurde unter ihrem Enkelsohn, Ludwig XIII., verboten. 1685 wurde dann das Edikt von Nantes aufgehoben, und die Reformierten wurden grausam verfolgt. Viele flüchteten, viele konvertierten und viele wurden umgebracht. Die großen Hoffnungen, die die Hugenotten um Jahr 1560, als Jeanne konvertierte, hegten, erwiesen sich als trügerisch.

Wenn auch letztlich nicht erfolgreich, war sie dennoch bewundernswert. Mit dem Admiral Coligny zusammen hatte sie den Frieden von St. Germain errungen, dann eine Landeskirche aufgebaut und ihre Kinder gefördert. Sie war die reformierte Präsenz in der königlichen Familie und in ihren letzten Jahren wurde sie die Königin der Hugenotten.

Stammtafeln der Familie von Valois und der Familie von Bourbon (PDF)

Literatur

Quellen:

Albret, Jeanne d´: Lettres suivies d´une ample Déclaration, ed. Bernard Berdou d´Aas, Biarritz 2007.

Bordenave, Nicolas de: Histoire du Béarn et de la Navarre, Paris 1873.

Bucer, Martin: De regno Christi: libri duo, 1550, ed. François Wendel, in: Robert Stupperich, Hrsg. Ser. 2, Opera latina Bd. 15,1, Gütersloh 1955. In: Studies in Medieval and Reformation Thought, Leiden 1982. „Du royaume de Jesus Christ“, édition critique de la traduction française de 1558/texte établi par François Wendel, Bd.15,2, Gütersloh 1954.

Calvin, Johannes: Calvini opera quae supersunt omnia (= CO), hrsg.v.W.Baum, E.Kunitz, E.Reuss, 59 Bde, Braunschweig/Berlin 1863-1900.

Calvin-Studienausgabe (= CStA), hrsg.v. E.Busch u.a., Neukirchen-Vluyn ab 1994.

Coudy, Julien, ed.: Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten, Darmstadt 1965

Potter, David, ed.: The French Wars of religion, Selected Documents, London & New York 1997.

Ruble, Alphonse de: Le mariage de Jeanne d´Albret, Paris 1877.

Ruble, Alphonse de: Antoine de Bourbon et Jeanne d´Albret, Paris 1881, 1882, 1885 & 1886, 4 Bde.

Ruble, Alphonse de: Jeanne d´Albret et la guerre civile, Paris 1897.

Ruble, Alphonse de: Mémoires et poésies de Jeanne d´Albret, Paris 1893, Slatkine Reprints Genf 1970 (online auf Französisch: https://archive.org/details/mmoiresetposies00rublgoog).

Stegman, A.: Les édits des guerres de religion, Paris 1979.

Sekundärliteratur:

Aas, Bernard Berdou d´: Jeanne III d´Albret, Chronique 1528-1572, Anglet 2002.

Actes du colloque “Arnaud de Salette et son temps – Le Béarn sous Jeanne d´Albret”, Orthez 1984 (war mir leider nicht zugänglich).

Actes du colloque “L ´Amiral de Coligny et son Temps”, Paris 1974.

Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Babelon, Pierre: Henri IV, Paris 1982.

Benedict, Philip, ed.: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999.

Benedict, Philip: “Confessionalization in France? Critical reflections and new evidence”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.

Bryson, David: Queen Jeanne and the Promised Land, Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth Century France, Leiden 1999.

Buisseret, David: Henry IV, London 1984.

Cazaux, Yves: Jeanne d´Albret, Paris 1973.

Cholakian, Patricia F. & Cholakian, Rouben C.: Marguerite of Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006.

Cocula, Anne-Marie: ”Été 1568. Jeanne d´Albret et ses deux enfants sur le chemin de La Rochelle”, Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Desplat, Christian: “Jeanne d´Albret, un modèle d´éducation maternelle?”, in: Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Eurich, Amanda: “Le pays de Canaan”: L´évolution du pastorat béarnais sous Jeanne d´Albret”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Graeslé, Isabelle: Vie et légendes de Marie Dentière, Bulletin du centre protestant d´études, Genéve 2003.

Greengrass, Mark: “The Calvinist experiment in Béarn”, in: A. Pettegree, A. Duke & G. Lewis: Calvinism in Europe 1540 - 1620, Cambridge 1994.

Kingdon, Robert M.: Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572, Genève 1967.

Knecht, R.J.: Catherine de´ Medicis, London 1998.

Kuperty-Tsur, Nadine: “Jeanne d´Albret ou la persuasion par la passion”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Lambin, Rosine: Calvin und die adelige Frauen im französischen Protestantismus, http://www.reformiert-info.de/2304-0-0-20.html

Maag, Karin: “The Huguenot academies: preparing for an uncertain future”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.

Martin-Ulrich, Claudie: “Récit de vie, récit de mort: Le Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, Jeanne d´Albret” in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Mentzer, Raymond A. & Spicer, Andrew, eds.: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.

Nielsen, Merete: Theologie als Erzählung – erzählte Theologie, Das Heptameron von Margarete von Navarra, http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=5444&part_id=0&navi=4

Nielsen, Merete: Marie Dentière,

Leben nach dem Tod

Von Eberhard Busch

1 Die Wirklichkeit des Todes

2 Die Bitterkeit des Todes

3 Die Begrenzung des Todes

4 Das Jenseits des Todes

Im Grunde ist alles Nötige zu dem mir gestellten Thema gesagt in der Frage 1 des Heidelberger Katechismus: »Das ist mein einziger Trost, daß ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so bewahrt, daß ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja mir alles zu meiner Seligkeit dienen muß. Darum versichert er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens und macht mich willig und bereit, ihm fortan zu leben.«

In meiner Pfarrertätigkeit habe ich diese Worte an jedem offenen Grab mit den Trauernden gesprochen. Diese Worte gehören nicht nur an Gräber. Aber sie gehören auch dorthin, weil sie zusammenfassen, welche Hoffnung wir im christlichen Glauben haben dürfen angesichts des Todes, der auf uns alle wartet. Grundsätzlich mehr als das werden wir zur Frage nach dem »Leben nach dem Tod« nicht sagen können, wenn wir uns nicht gewissenlosen Spekulationen hingeben wollen. Müßten wir grundsätzlich weniger sagen als das, so bliebe uns wohl nur übrig, uns in tapferer oder verzweifelter Resignation der Allgewalt des Todes zu beugen. Aber sagen diese Worte genug, um uns zuverlässig und tröstlich Antwort zu geben auf die sich hier aufwerfende Frage?

Diese Frage stellt ja allem Anschein nach alles in Frage. Wir werden sterben – »lebenssatt« oder allzufrüh, mit brutaler oder mit sanfter Hand. Ist es unsicher, wie und wann, so ist es sicher, daß das auf uns zukommt. Wir alle werden sterben – Hohe und Niedrige, Verbrecher und Heilige. Jede Geburt bedeutet den Beginn des Laufs diesem Ende entgegen, bedeutet auch den Beginn der Flucht vor diesem Ende. Sie wird aber einmal vergeblich gewesen sein. Sterben heißt, daß es unwiderruflich zuende geht mit diesem Lauf und mit dieser Flucht. »Hin geht die Zeit, her kommt der Tod.« Und kommt er, so ist unsere Zeit vergangen. Und aller Protest: »Das kann doch nicht alles gewesen sein!«, nützt dann gar nichts, denn die eisige Majestät des Todes sagt nur eben, daß das für uns alles gewesen ist.

Daß sie nur das sagt, bedeutet auch, daß es uns hier die Sprache verschlägt. »Der Tod ist stumm. Und macht stumm.« (1) Auch uns Noch-nicht-Gestorbene, wenn wir denn einmal nicht umhin können, auf Schon-Gestorbene zu blicken. Aber genau angesichts dessen hat uns die Bibel etwas zu sagen. Wenn sie gerade hier redet und nicht verstummt, so ist das schon verwegen. Aber es ist nicht die Verwegenheit des vor dem Tod fliehenden Menschen, der sich über die Tatsache des Todes hinwegredet. Bei dieser Art Verwegenheit pflegen wir unsere Verlegenheit mit Illusionen zu überspielen. Es geht um die Verwegenheit des Glaubens, der da, wo der Tod stumm macht, ein Wort hört: das Wort Eines, der angesichts des Todes und ihm zum Trotz redet, weil er da, wo es mit uns zu Ende geht, seinerseits nicht am Ende ist. Die Worte der Bibel sind eine Antwort auf dieses Wort. Um die Antwort auch nur annäherungsweise nachvollziehen zu können, müssen wir einen langen Weg gehen.

1 Die Wirklichkeit des Todes

Wir haben uns zunächst sagen zu lassen: Wir sterben wirklich und nicht bloß scheinbar. Der Tod beendet unser irdisches Leben und unterbricht es nicht bloß. Er setzt einen Schlußstrich hinter unser irdisches Leben und ist nicht Übergang zu einer Fortsetzung unseres Lebens, vielleicht unter verbesserten Umständen. Alle Vorstellungen von einem »Leben nach dem Tod«, die die unerbittliche Wirklichkeit des Todes bagatellisieren, machen uns falsche Hoffnungen. Und wenn wir es sonst nicht wahrhaben wollen, daß der Tod unser Ende ist, so klärt uns doch das Wort Gottes im biblischen Zeugnis darüber auf. Dieses Wort schwächt die Wirklichkeit des Todes nicht ab. Es sagt uns, daß wir sterben müssen und daß das bedeutet, daß wir dann keine weitere Zeit mehr haben.

Das ist darum zu betonen, weil hier das christliche Denken seit Jahrhunderten tief überfremdet wurde vom alt-griechischen Denken. Demnach setzt sich der Mensch zusammen aus einem sterblichen Leib und einer unsterblichen Seele. Wie der auf das Vergängliche gerichtete Leib selbst vergänglich sei, so sei die auf Unvergängliches gerichtete Seele selbst unvergänglich. Deshalb sei der Tod nur ein Auseinandergehen des Sterblichen und Unsterblichen im Menschen. Ja, er sei die »Erlösung« der unsterblichen Seele von der Last des sterblichen Leibs. In seinem Tod, sagt Plato, stirbt »das Sterbliche an ihm, das Unsterbliche ... jedoch zieht wohlbehalten ab, dem Tod aus dem Wege« (2). Wieviele Trostsprüche und Grabinschriften zehren noch heute von diesem platonischen Erbe!

Die Bibel denkt aber nicht auf dieser Linie. Um hier den Unterschied der biblischen Sicht von der der griechischen auch nur wieder zu sehen, haben wir zu beachten, daß es nach Ps. 90,12 der Gegenstand einer uns nötigen Bitte zu Gott ist (wie Luther sinngemäß übersetzt): »Lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen.« Wir – unser ganzer Mensch, der sich nicht in die Teile eines sterblichen Leibs und einer unsterblichen Seele aufspalten läßt, der nach Leib und Seele von beidem, von Leben und Sterben betroffen ist (3). Nach biblischem Denken ›hat‹ der Mensch nicht eine Seele. Er ist die Seele seines Leibs, d.h. eine lebendige Person. Er ›hat‹ auch keinen Leib, beides ist nicht Besitz des Menschen. Beides ist Gabe. Gott als »die Quelle des Lebens« (Ps. 36,10) gibt das Leben und nimmt es dann wieder. Nimmt er es, so hat der Mensch seine Zeit gehabt.

Im Tod sind wir »wie Wasser, das auf die Erde geschüttet wird und das man nicht mehr fassen kann« (2. Sam. 14,14). »Die Wolke entschwindet und geht dahin; so kommt nicht herauf, wer ins Totenreich stieg. Er kehrt nicht wieder zu seinem Haus und seine Stätte kennt ihn nicht mehr« (Hi 7,9f.). Keine Rede davon, daß der Tod eine Erlösung sei, wie man in manchen Todesanzeigen liest! Er ist nur eben Ende. »Nackt bin ich aus meiner Mutter Schoß gekommen und nackt werde ich wieder dahingehen« (Hi 1,21). Nackt, weil aus dem Verkehr gezogen mit den Lebenden, ja, aus dem Verkehr mit Gott. Da werde ich »den Herrn nicht mehr sehen« (Jes. 38,11). »In der Unterwelt gibt es nicht Schaffen, noch Planen, noch Erkenntnis mehr« (Koh. 9,10). Da sind wir »im Lande des Vergessens« (Ps. 88,11f.). Keine Verklärung, keine Verharmlosung des Todes. Er ist die unübersteigbare Grenze unseres Lebens.

Und diese Grenze ist unheimlich: so sehr, daß das Leben mit Segen, der Tod mit Fluch gleichgesetzt werden kann (Dt. 30,19). Daß das Leben »der höchsten Güter nicht« sei (Schiller) (4), kann auf dieser Linie nicht gesagt werden. Doch, es ist der Güter höchstes (5). Gewiß nicht das Leben abgesehen von Gott als der »Quelle des Lebens«! Ein von dieser Quelle abgeschnittenes Leben wäre eine Vorabschattung des Todes, in dem man Gottes nicht gedenkt (Ps. 6,6). Insofern heißt es: »Deine Güte ist besser als Leben« (Ps. 63,4l), weil ohne sie allerdings das Leben nicht der Güter höchstes wäre. Darum hängt sich der Beter angesichts der nach ihm greifenden Todesschatten an diese Güte, so wie er es im Tode nicht mehr kann: »Dennoch bleibe ich stets bei dir« (Ps. 73,23). Es bleibt auch so dabei, wie es Koh. 9,4 im Sprichwort sagt: »Ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe.«

Es entspricht dieser Sicht des Todes, daß von da her das Leben in einer doppelten Weise gesehen wird. Auf der einen Seite wird dadurch das uns gegenwärtig beschiedene Leben wichtig gemacht. Nicht im Sinn der blöden Lebensgier, die in Wahrheit das Leben verfehlt: »Laßt uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot« (Jes. 22,13). Aber im Sinn der besonnenen Bejahung des Lebens mit seinen Werktagen und seinen Feiertagen. Und im Sinn der weisen Respektierung der eigenen Lebenszeit und der der Anderen als einer uns geschenkten einmaligen Gnadenfrist. Mit Koh. 12,1–8: »Sei deines Schöpfers eingedenk in der Blüte deines Lebens ..., ehe die Sonne sich verfinstert ..., wenn das Zwitschern der Vögel erstirbt und alle Töchter des Gesanges verstummen.« Sei Gottes eingedenk, indem du die Sonne siehst und das Zwitschern hörst und unterdes das Deine tust!

Aber auf der anderen Seite: Von jener Grenze unseres Lebens her fällt ein Schatten in unser gegenwärtiges Leben hinein. »Dieweil ich leb auf dieser Erden, leb ich in steter Todsgefahr.« Der Tod hat etwas wie eine immer schon nach uns greifende Hand (Ps. 89,49). Und die Unterwelt hat gar einen »gierigen Schlund und sperrt auf ihren Rachen über die Maßen« (Jes. 5,14). »Der Tod ist unersättlich« (Hab. 2,5). Krankheit, Einsamkeit, Gebundenheit sind Zeichen dieser Hand. Und ihr Greifen macht, daß unser Leben stets auch ein sorgenvolles ist: eines, in dem wir uns dagegen wehren müssen, daß uns diese Hand in den Griff nimmt, wohl auch wehren dürfen, aber immer nur vorübergehend wehren können, bis wir es nicht mehr können.

Ich habe jetzt nur aus dem Alten Testament zitiert. Im Neuen Testament wird noch etwas Anderes dazu gesagt. Aber dieses Andere besteht nicht darin, daß dadurch die Bedeutung des Todes als unseres Lebensendes abgeschwächt wird, etwa gar in Richtung der Behauptung nun doch eines unsterblichen Kerns des Menschen. Nach 1.Ti. 6,16 hat Unsterblichkeit Gott »allein«. Darin stimmt das Neue mit dem Alten Testament überein. Und so bedeutet die dort bezeugte Menschwerdung des Sohnes Gottes schon als solche die Entscheidung darüber, daß auch er damit der lebensbeendenden Gewalt des Todes ausgeliefert wurde. Das besiegelt das, was der Tod kann. Und daß Jesus mit einem Schrei starb und nicht mit dem heiterem Lächeln des griechischen Weisen Sokrates bekundet auch sein Wissen, daß der Tod Beendigung und nicht Erlösung ist.

2 Die Bitterkeit des Todes

In der Bibel kann der Tod ein Fluch genannt werden, ein Unheilvolles, das man sich nicht wünschen, das man nur fürchten und fliehen kann. Da ist offenbar noch etwas Unausgesprochenes, das sich dagegen sperrt, unseren Tod als etwas Normales und Natürliches zu begrüßen. Da ist etwas, was den Tod erst recht zur Schreckensherrschaft erhebt und was uns das Sterben bitter und den Tod befremdlich macht. Er hat einen Stachel, den auch die ahnen mögen, die mit jener Lebensgier sich die Zeit totschlagen, bis die Zeit sie totschlägt. Aber wir müßten diesen Stachel genau sehen, um wie von der verkehrten Lebensgier, so von der verheerenden Todesangst befreit zu werden. Sehen wir ihn?

Vielleicht hat sich ja in neuerer Zeit die Nichtigkeit der griechischen Vorstellung von einem unsterblichen Teil des Menschen etwas herumgesprochen. Vielleicht haben die Menschen heute eine Witterung dafür bekommen, daß mit unserem Tod unsere Zeit um ist. Aber in der Witterung dafür mag auch der Grund dafür liegen, daß wir uns nun auch viel Mühe geben, jenen Stachel des Todes vor uns zu verbergen. Das geschieht etwa so, wie es in unserer heutigen Gesellschaft ja auffallend der Fall ist: daß das Sterben in Kliniken abgeschoben wird und dann dort als eine Art Panne medizinischer Kunst vorkommt. Oder das geschieht so, daß der eigene Tod organisiert und zelebriert wird als eine letzte, aber siegreiche Verwirklichung menschlicher Freiheit und Selbstbestimmung. Oder das geschieht so, daß wir uns aus dem Biologiebuch sagen lassen: es sei halt das Natürlichste von der Welt, daß das Aufhören der Individuen zur Erhaltung der Arten dazugehört.

So oder so wird hier der Stachel des Todes ausgeblendet. Bei der Bitterkeit des Todes ist es noch mehr wie bei seiner Wirklichkeit so, daß uns das Wort Gottes dafür die Augen öffnen muß. Es sagt uns, daß im Tod nicht nur das Ende unseres Lebens über uns hereinbricht. In ihm wird auch die Bilanz aus ihm gezogen. Und das ist es, was die Wirklichkeit des Todes so bitter und giftig macht. Denn indem unsere Zeit aufhört, kommt heraus, daß zwischen unserem Anfang und unserem Ende nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Schuld steht. Mit unserem Leben ist uns eine Verantwortung für unser Leben gegeben. Das unterscheidet uns vielleicht von der Fliege, die abends tot am Boden liegt. Jedenfalls unterscheidet uns das von ihr, daß wir von der Verantwortung einen sträflichen Gebrauch zu machen geneigt sind. Unser guter Vorsatz, die Schuld wiedergutzumachen, sofern wir sie überhaupt je sehen, wird dann als Illusion entlarvt. Nichts ist mehr wieder gut und auch nur besser zu machen. Was versäumt ist, ist versäumt. Und die von uns so gern gehegten Unterschiede zwischen großer und kleiner Schuld werden dann zerrinnen angesichts dessen, daß wir so oder so unwiederbringlich nichts mehr daran ändern und zu unserer Rechtfertigung vortragen können.

Doch nicht wir, Gott ist es, der diese Bilanz zieht. Und die seinige wird immer noch einmal eine andere sein als die, die wir in unserem Sterben und die Andere an uns Toten vollziehen mögen. »Richtet nicht«, sagt Jesus (Mt. 7,1), nicht weil es kein Gericht gäbe, aber weil wir die Richter nicht sind. »Mit deinem Urteil, o allmächtiger Gott, stehen und fallen wir«, hat Calvin gebetet (6). Diesem Urteil sind wir nicht etwa dadurch entzogen, daß wir im Tode nicht mehr sind. Im Sterben gehen wir nicht nur dem Tod, sondern auch Gott entgegen. Unser Tod bedeutet darum, daß uns nicht nur unsere lebenslange Flucht vor dem Tod, sondern auch die Flucht vor Gott nicht gelungen ist. Das Mißlingen der Flucht vor Gott, das wird zugleich das Urteil über unser Leben sein. Und dieses wird ein gerechtes und wird ein kritisches Urteil sein, wenn denn unser Leben voller Flucht und Ausflüchte vor Gott war. Ja, muß dieses Urteil über unser gelebtes Leben nicht für uns erst recht vernichtend sein? So daß unser Tod nicht nur die Beendigung, sondern die Verstoßung unseres Lebens sein muß! Nicht nur ein natürliches Ableben, sondern ein höchst unnatürliches »Zeichen des Gerichtes Gottes über uns« (7)!

Das betont das Neue Testament noch stärker als das Alte. Es nimmt in der Wirklichkeit des Todes die Bitterkeit des Todes wahr. Es sieht seinen Stachel darin, daß unser Leben in seinem Ende unter der Drohung des vernichtenden Urteils Gottes steht. Nicht daß wir den Tod nicht beseitigen können, aber daß er unter dieser Drohung steht, das macht ihn bitter. Unser Tod, sagt das Neue Testament, gehört mit unserer Schuld zusammen. Er ist der Sold, der uns für unseren Dienst in der Sünde ausgezahlt wird (Röm. 6,23). Er hat in ihr seinen für uns erst recht giftigen Stachel (1.Kor. 15,26). »Die Sünde gebiert den Tod« (Jak. 1,15). »Wenn ihr nach dem Fleisch (in der Sünde) lebt, so werdet ihr sterben« (Röm. 8,13). Durch die Sünde waltet der Tod als Fremdherrscher in der Welt (Röm. 5,12. 14.17). Ja, es ist der Teufel, durch den der Tod zur gottwidrigen Gewaltherrschaft wird (Hebr. 2,14). Das Neue Testament sieht den Tod nicht milder als das Alte. Daß es ihn nicht nur als Ende sieht, sondern unter der Drohung ewiger Pein, von Heulen und Zähneknirschen, das hängt damit zusammen, daß in der Mitte des Neuen Testaments der vor Augen steht, der den Tod unmittelbar als Fluch erlitten hat (Gal. 3,13).

Dabei dürfen wir uns den Zusammenhang von Sünde und Tod nicht nach Art einer schlechten Pädagogik vorstellen: »Wer nicht hören will, muß fühlen.« Der Tod ist nicht göttliche Rache für unser schlechtes Benehmen. Nicht Gott rächt. Im Tod rächt unsere Sünde sich. Röm.8,6: »Das Streben der Sünde ist der Tod, denn sie ist Feindschaft gegen Gott .« Das heißt: obwohl wir unser Leben in der Sünde für Leben halten mögen, es trägt schon den Tod in sich, es zielt darum praktisch auf ihn und gebiert ihn dann zuletzt aus sich heraus. In dem, was die Bibel Sünde nennt, sind wir weit entfernt von der Welt, in der Gott uns gut geschaffen hat. Es ist das Leben, in dem der Mensch sich selbst der Nächste ist, das Leben, in dem wir darum fürchten, zu kurz zu kommen, wenn wir nicht zuerst und immer wieder zuerst an uns selbst denken. Es ist darum das Leben, in dem der Mensch sich auf sich selbst allein verlassen muß. Im Grunde lebt er todeinsam, am entscheidenden Punkt immer wieder ganz allein, praktisch ohne Gott, und darum ohne den Mitmenschen und ohne die Mitwelt, und darum ohne Vermögen, sein eigenes Leben und seine Lebenszeit als Geschenk zu bejahen. Das nennt die Bibel Sünde. Sie ist schon in sich tödlich. Und die Bitterkeit des Todes liegt darin, daß er das von uns nicht mehr zu ändernde Tödliche der Sünde offensichtlich macht (8). Der Mensch erntet nun, was er gesät hat. Er, der sich auf sich selbst verlassen wollte und mußte, ist nun ganz und gar verlassen. Er, der im Grund Todeinsame, ist nun einsam tot.

Dieser Tod gehört für die Bibel nicht zur guten Schöpfung Gottes. Dieser Tod: der durch die Sünde geprägte Tod, der Tod, in dem der Mensch erntet, was er gesät, in dem der von Gott getrennte Mensch seinem Gott für immer fern ist und für immer in letzter Verlassenheit verendet. Dieser Tod ist »der letzte Feind» (1.Kor. 15,28f.). Und zwar ist er zuerst der Feind Gottes selbst, der nur von ihm und von ihm nur bestritten werden kann und der, wenn er unbestritten bliebe, Gott selbst bestreiten würde. Und nur weil er Gottes Feind ist, haben wir ihn auch als unseren Feind zu sehen und dürfen seine Bitterkeit beklagen. Denn ohne die Feindschaft Gottes gegen ihn dürfen wir uns ja wohl nicht darüber beklagen, daß unsere Sünde uns im Tod unseren Sold ausbezahlt.

3 Die Begrenzung des Todes

Mitten in diese Bitterkeit des Todes hinein spricht das Evangelium die Botschaft von der Begrenzung des Todes. Begrenzung heißt nicht: Abschaffung des Todes, aber Abschaffung seiner Absolutheit. Begrenzung heißt nicht, daß die Grenze, die er bedeutet, geleugnet wird, aber daß er seinerseits in seine Schranken gewiesen wird. Es ist etwas geschehen, sagt das Neue Testament, aufgrund dessen »dem Tod die Macht genommen ist« (2.Tim. 1,10) – seine Macht: nicht seine Wirklichkeit, aber seine Bitterkeit. Daß ihm seine Macht genommen ist, das ist die Tragweite dessen, daß er begrenzt worden ist durch das, was da geschehen ist. Er ist begrenzt worden – nicht durch uns Menschen; für uns bleibt er die Grenze unseres Lebens. Aber er ist durch Gott begrenzt worden, indem er in diesem Geschehen erwiesen hat, daß diese Grenze ihn nicht an seiner Verbundenheit mit uns zu hindern vermag. Wohlgemerkt, es geht um ein Geschehen in der Zeit, nicht um eine bloße Idee von einer göttlichen Unberührtheit von Zeit und Tod.

In der Folge dieses Geschehens, durch das die Macht des Todes in ihre Schranken gewiesen ist, werden im Neuen Testament Töne laut, die so kräftig sind, daß man sie für pure Übertreibungen zu halten geneigt sein mag. Da hört man die Christusgläubigen sagen: sie hätten den Tod bereits hinter sich. Da heißt es: Es sei der Mensch, wie wir ihn kennen, ein »alter« geworden, ja, ein gewesener, weil er mit Christus gestorben sei (Röm. 6,6–8). »Ich lebe, doch nicht ich lebe mehr« (Gal. 2,20). Denn »wir wissen, daß wir aus dem Tode in das Leben hinübergegangen sind« (1. Joh.3,14). Und so sagt der Jesus des Johannesevangeliums: »Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der ... ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen « (Joh. 5,24). Und weiter: »Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit« (Joh. 11,25).

Wie ist das gemeint? Denn an der letzteren Stelle heißt es weiter: »Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.« Das Hintersichhaben des Todes, von dem jene Stellen im Blick auf die Glaubenden reden, schließt also nicht aus, daß die Glaubenden immer noch sterben, so wie alle anderen auch. Das Hintersichhaben des Todes meint nicht, daß sie dadurch, und sei es auch nur teilweise, unsterblich geworden seien. Aber ist dann die Rede vom Hintersichhaben des Todes bloß ein blumiges Gerede, das auf den Sachverhalt des Sterbens keinen Einfluß hat? Das ist erst recht nicht gemeint. Vielmehr wird durch das Hintersichhaben des Todes die Stellung zum Sterben eine völlig neue. Es wird dadurch nicht die Wirklichkeit, aber die Bitterkeit unseres zeitlichen Endes genommen. Es wird dadurch nicht seine Tatsache verkannt, aber seine Macht entwaffnet. Es wird dem Menschen dadurch ein Friede geschenkt, der ihm auch dann nicht geraubt wird, wenn er stirbt – ein Friede, in dem er sein zeitliches Ende wohl nicht sich wünschen wird, aber auch nicht fürchten muß, ein Friede, in dem wir ruhig darum bitten dürfen: »Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Zeit uns nehmen durch einen sanften Tod ...« Wie ist diese friedensstiftende Entwaffnung der Macht des Todes zustandegekommen? Was ist jenes Geschehen in der Zeit, das die Entgiftung der Bitterkeit des Todes heraufgeführt hat? Etwa die Auferweckung Jesu von den Toten? Ja, das Zeugnis von ihr ist ganz unentbehrlich. Denn sie bringt allererst ans Licht, worauf das Neue Testament vielmehr mit langem Finger hinweist als auf das Ereignis, in dem die Macht des Todes entwaffnet wurde. Dieses Ereignis ist der Tod Jesu. So merkwürdig das für uns tönen mag, aber für die neutestamentlichen Zeugen gibt es keine begründete Rede von der Entwaffnung der Todesgewalt und keinen Trost im Leben und Sterben außer im Blick auf den Tod Jesu. Die neuerlich in Mode gekommene Kritik, die dem biblischen »Wort vom Kreuz« einen Sadismus, eine Freude Gottes am Leiden vorwirft, ist so töricht wie die Auffassung, die das »Wort vom Kreuz« als Bejahung eines Sadismus mißversteht. Wie kann man so an der Sache vorbeisehen!

Der Tod Jesu am Kreuz wird ja nicht schöngeredet. Er ist eine Stunde realer Gottesfinsternis. In ihr schreit Jesus im Ernst: »Mein Gott,warum hast du mich verlassen?« (Mt. 27,46) Da tritt offenbar das ein, was uns an unserem Ende droht, und ist hier schrecklich wahr, nicht bloß Beendigung des Lebens, sondern seine Verstoßung, der Tod als Fluchtod (Gal. 3,13). Und Gott schaut dem nicht von oben herab zu, geschweige, daß er sich daran weidet. Sondern das ist das Licht, das an Ostern in diese Finsternis fällt: Gott ist mit diesem da und so Sterbenden und Gestorbenen. Gott ist mit diesem Gottverlassenen. Und also setzt sich Gott selbst hier der Gottverlassenheit aus, läßt sich hineinziehen in diesen Fluchtod und tut das, um nun so der Gott zu sein, dem selbst jener Stachel Leid tut, der unseren Tod zur Hölle machen muß. »O Tod, wo ist dein Stachel nun?« Nun trifft sein Stachel Gott selbst. Nun hat er so aber auch »seinen ›Stachel‹ ... im Leben Gottes zurücklassen müssen.« (9)

Denn indem inmitten der Gottverlassenheit dieses Toten Gott mit ihm ist, ist dieser Eine nicht allein. Da, wo in letzter Verlassenheit die Todeinsamkeit herrscht, ist vielmehr ein Miteinander. Da ist intimste Nähe Gottes zu diesem Verlassenen. Da offenbart sich die Liebe Gottes. Sie offenbart sich darin, daß er den Gottverlassenen nicht verläßt, seine Gottverlassenheit mit ihm teilt, auf sich und in sich hinein nimmt. Damit hat der Tod seinen Stachel verloren. Den hat er ja durch unsere Sünde, die uns von Gott trennt und uns in die Todeinsamkeit treibt und stürzt. Eben die Liebe Gottes, in der er dem den Fluchtod Erleidenden nahe ist, entwaffnet die Macht des Todes. Im Blick darauf sagt das Neue Testament, daß Jesus diesen Fluchtod erlitt »für uns« (Gal. 3,13). Gott steht zu diesem einen ganz von Gott Verlassenen und steht zu ihm so, daß der Stachel der Gottverlassenheit ihn selbst verwundet, damit uns das zugute komme. Er offenbart damit seine Liebe an diesem Einen, der an unserer Stelle steht, aber in diesem Einen seine Liebe zu all seinen Menschenkindern und offenbart sie so, daß für uns der Tod keinen Stachel mehr haben muß.

Und wer an Gott in Jesus Christus glaubt, der darf sich daran halten. Der darf wissen, daß er in Christus den Tod hinter sich hat – nämlich den Tod, den Christus gestorben ist: den Tod als Fluchtod, den Tod als die ewige Verstoßung unseres Lebens, den Tod als die bittere Konsequenz unserer Sünde, unserer Trennung von Gott, den Tod, der den höllischen Stachel der Gottverlassenheit hat. Dieser tödlichen Folge seiner Sünde ist er entnommen. Dem ist er entnommen, weil er nun überhaupt sich selbst entnommen ist – nämlich sich als dem Menschen, der einsam für sich allein lebt. Das tödliche Resultat des bloßen Fürsichseins hat Gott im Sterben Jesu auf sich genommen und hat es überwunden durch sein Fürunssein, d.h. durch seine Liebe. Er hat es überwunden, indem er in Christus den Menschen am bitteren Ende alles Alleinseins nicht allein gelassen, sondern von seinem Alleinsein befreit hat. Damit hat er für uns ein neues Leben eröffnet. Und dieses neue Leben ist dadurch gekennzeichnet, daß wir darin uns entnommen sind. Wir als die bloß für uns Lebenden sind uns entnommen, weil hineingenommen in Gottes Liebe. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören uns selbst nur noch in der liebenden Beziehung Gottes zu uns und in seiner Beziehung zu unseren Mitmenschen.

Mit Paulus: »Keiner lebt und keiner stirbt für sich selbst allein. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben: wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden« (Röm. 14,7–9). Unter Berufung darauf sagt der Heidelberger Katechismus, unser einer Trost liege darin, daß wir im Leben und Sterben statt uns unserem getreuen Heiland gehören. Daß wir im Leben und Sterben uns entnommen, weil in Gottes Liebe genommen sind, heißt nicht, daß wir dem Sterben entnommen sind, aber heißt, daß unserem Tod der Stachel genommen ist. Das heißt, daß wir getrost sterben dürfen, »entschlafen«, wie das Neue Testament das von jenem Stachel befreite Sterben nennt. Der davon befreite Tod ist kein Fluch mehr; der gehört zur guten Schöpfung Gottes. Er ist vom Fluch befreit, indem wir in unserem Tod dem Gott begegnen, der unser Richter, aber um Christi willen unser barmherziger Richter ist, »der uns mit Liebe begegnet«. Aber gerade weil dem Tod an unserem Ende jener Stachel genommen ist, bekommt auch unser Leben vor dem Tod seine Wichtigkeit. Weil wir in Christus schon jetzt uns gnädig entnommen sind durch die Liebe Gottes, können wir es eigentlich nur noch selbst auch in Liebe leben. Wir können darum gar nicht genug für das Leben eintreten und nicht genug gegen den gewaltsamen, durch menschliche Achtlosigkeit und Menschenverachtung herbeigeführten Tod. Wie wollen wir im Sterben Christus gehören und also getrost ein, wenn wir im Leben unsere Zugehörigkeit zu ihm verleugnen?

4 Das Jenseits des Todes

Aber bedeutet das nicht zuletzt doch, daß mit dem Tod alles aus ist? Wir kommen scheinbar erst jetzt zur Frage unseres Themas. Wir können tatsächlich erst nach den zuvor gegangen Schritten direkt auf diese Frage zu reden kommen. Wer die vorherigen Schritte etwa für einen unnötigen Umweg hält, der sollte überlegen, ob seine Frage nach einem »Leben nach dem Tod« nicht die Frage seines egoistischen Ich sein könnte, das auch über den Tod hinaus sich selbst behaupten möchte. Diesem Ich sagt Jesus: »Wer sein Leben erhalten will, gerade der wird es verlieren. Nur wer es verliert um meinetwillen verliert (an mich ›verliert‹), der wird es finden« (Mt.16,25). Die Frage nach einem »Leben nach dem Tod« stellt sich in der Bibel nicht, weil wir sie aufwerfen, nicht, weil wir fordern, es dürfe mit unserem Lebensende nicht alles aus sein, nicht, weil wir schlußfolgern: Wenn wir im Tod an unsere Grenze kommen, dann muß es auch ein Jenseits dieser Grenze geben.

Die zuvor gegangenen Schritte waren auch darum nötig, um uns klarzumachen, daß es auf die so gestellte Frage nach einem »Leben nach dem Tod« keine Antwort gibt und daß die trotzdem von uns darauf ersonnenen Antworten bloß unsere Träume sind, vielleicht schöne Träume, denen aber noch lange keine Erfüllung entspricht. Vielmehr ist es so, daß Gott selbst in seinem Wort nach der Bibel jene Frage aufwirft. Nicht weil der Tod die Grenze unseres Lebens ist, aber weil Gott die Grenze in unserem Tod ist und weil er seiner Bitterkeit ihren Stachel, ihre uns Sünder zurecht erschreckende Macht nimmt, darum stellt sich jene Frage. Darum fragt sich, ob es Gott mit unserer Befreiung zu getrostem Sterben sein Bewenden haben läßt, um es im übrigen für uns damit alles aus sein zu lassen. Begrenzt Gott wohl den Tod in seiner Bitterkeit, um aber im übrigen die Wirklichkeit des Todes für uns grenzenlos sein zu lassen?